Come adeguare la formazione universitaria a una fisioterapia davvero biopsicosociale

Fabio Bernardi, Michele Marelli

Introduzione

Iniziamo subito con il congratularci con te poiché, partendo con la lettura di questo capitolo, magicamente ti ritrovi a coprire una posizione di potere.

Vogliamo infatti proporti questo gioco logico:

Se ti venisse data la possibilità di scelta degli argomenti e modalità per la triennale o per un master muscoloscheletrico… cosa faresti?

Cosa faresti con questo smisurato potere? L’obiettivo sarebbe chiaramente quello di forgiare dei professionisti competenti e capaci nel trattamento del dolore muscoloscheletrico. Non certo un compito facile, avresti al massimo tre anni di tempo. Quindi, ci piacerebbe che ti prendessi un paio di minuti per mettere giù qualche idea. Prova a scrivere su un foglio quale potrebbe essere il core curricula di questa nuova triennale o master. Ci teniamo a sottolineare la parola nuova perché ti ricordiamo che non sei vincolato a materie o programmi esistenti. Puoi sbizzarrirti e creare tutto da zero quindi… via!

Esempi:

– capacità comunicative;

– nozioni di fisiologia del corpo umano;

– capacità di prescrivere esercizio;

– capacità di valutazione e trattamento manuale ecc.

Speriamo che a un certo punto tu ti sia chiesto «ma perché dovrei fare questa cosa?» e «ma davvero ci servirebbe una rivoluzione formativa di questo calibro?».

Se ciò è avvenuto, significa che ci tocca fare una doverosa premessa sulla gestione del dolore cronico con annessa ammissione di colpa di categoria.

Trattiamo pazienti con dolore tutti i giorni e noi in particolare ne vediamo numerosi con dolore persistente. Tutti gli articoli scientifici che vediamo in letteratura sul tema partono con la stessa, oramai nauseante, tiritera. In poche parole si potrebbe riassumere con «tante persone soffrono di dolore cronico e stiamo sbagliando qualcosa nella sua gestione… e parecchio». È quasi altisonante dirlo, tuttavia è come se fossimo immersi in una silenziosa epidemia di dolore cronico.

L’aumento non è il solo problema ovviamente, il punto è che abbiamo pochissimi trattamenti efficaci o utili alla gestione della condizione e quando li troviamo comunque non vengono implementati nella pratica clinica quotidiana. Per queste ragioni vengono spesi enormi quantità di denaro con una resa bassissima.

Un paziente con dolore persistente che cerca aiuto entrando nel sistema sanitario è molto probabile che ne esca peggio di prima, con le ossa rotte (metaforicamente).

La letteratura documenta, e noi stessi abbiamo vissuto tramite le esperienze delle persone con cui abbiamo lavorato, che i pazienti con dolore cronico ricevono tendenzialmente:

– esami: imaging, risonanze, esami del sangue, visite da vari specialisti, esami da laboratorio di elettrofisiologia fino ad arrivare a test inventati come la pedana posturale. Ma cosa si sta cercando? Chiaramente la causa primaria del dolore, ciò che lo genera e lo giustifica. Ve lo anticipiamo, il dolore non funziona così e di solito gli esami non rivelano un bel nulla di significativo;

– interventi inefficaci: potrebbero sembrare più o meno sensati. Nella prima categoria possiamo pensare ai farmaci, alle iniezioni e alla chirurgia, modalità di intervento che si sono rivelate nondimeno inadeguate nel trattamento del dolore. Nella seconda categoria di contro possiamo annoverare le più fantasiose proposte che derivano da correnti pseudoscientifiche, come la riflessologia o l’osteopatia, le quali purtroppo trovano ampio spazio in una patologia in cui la medicina tradizionale sta miseramente fallendo. I pazienti per essere ascoltati, creduti e gestiti umanamente sono costretti a rivolgersi a figure improvvisate che con tutta la buona volontà del mondo forniscono anch’essi un’illusione di guarigione sotto forma di manipolazioni, strumenti esoterici o teorie capziose. Sebbene a uno sguardo superficiale tali terapie sembrino alla peggio innocue, per la persona che soffre di dolore cronico e che continua a riporvi la speranza, i costi emotivi e non diventano esorbitanti;

– indicazioni dannose per la propria condizione: nella loro Odissea i pazienti portano con sé delle indicazioni figlie dei professionisti che hanno incontrato. Alcuni esempi possono essere i vari divieti legati al movimento come «evita questo e quello. Piega le ginocchia, non usare la schiena, evita di fare esercizio, non fare attività fisica che ti rovinerai» ecc. Siamo sicuri che hai bene in mente o avrai sentito consigli di questo tipo. Bene. Il paziente si rivolge a dei professionisti, tendenzialmente, per poter recuperare qualcosa che ha perso, per tornare a ciò che faceva prima dell’infortunio o del dolore e quindi per aumentare il proprio grado di attività. Se il paziente nel processo di cura riduce le proprie attività diventa difficile non pensare a quello che viene chiamato danno iatrogeno. Certo, il dolore magari non è peggiorato e fisicamente non è stato fatto nulla al paziente, cioè non stiamo certo parlando del danno iatrogeno che può avvenire sbagliando un’operazione chirurgica, eppure quest’ultimo si ritrova più disabile, in sofferenza e abbattuto.

Facciamo un piccolo esempio pratico con un esempio reale, per farti capire bene a che tipo di paziente stiamo pensando.

Lucia ha 28 anni e inizia ad accusare dei pesanti mal di testa e dolori cervicali. I dolori sono talmente forti che inizia a uscire sempre meno per proteggersi da situazioni imbarazzanti e dedica gran parte del suo tempo a curarsi. Dopo aver fallito diverse strategie farmacologiche le viene proposta una miotomia dei muscoli suboccipitali. I mal di testa migliorano, tuttavia la cervicale è sempre peggio. Passano gli anni e la vita va incontro al classico processo a imbuto in cui le attività di valore si riducono sempre più. Pensate a quanti incontri. Come si diceva prima, quanti esami, visite specialistiche e trattamenti può aver vissuto Lucia. E quanti soldi ha speso; spesso è di tasca propria che agiscono queste persone purtroppo. Oramai dopo 11 anni di dolore cronico la vita è diventata quasi sola sopravvivenza in una prigione sempre più stretta, in cui le cose che facevano stare bene Lucia anni prima sono ridotte all’osso. Niente più teatro, cinema, uscite con gli amici, cene fuori. Stare seduti per così tanto può causare un attacco di dolore e cosa fare se ci fossero delle persone che non sanno del dolore? Basta davvero poco perché il dolore peggiori, quindi certamente c’è da scordarsi l’attività fisica, addio quindi alla palestra, le escursioni, la giocoleria e la boxe. Potremmo continuare per ora facendo notare come il bagaglio emotivo del dolore si faccia sempre più pe sante, comprendendo anche dinamiche sociali e lavorative; non è raro sentirsi dire di essere pazza, lamentosa o pigra, come pure dover nascondere il proprio dolore e sofferenza per evitare di sentirsi un peso per gli altri o rischiare di non sembrare performante nella propria azienda.

Sembra paradossale da fuori, comunque, trasponiamo in un altro ambito per coglierne l’assurdità.

È come se fossi appassionato di viaggi e ti volessi affidare a WeRoad per andare a Bali. WeRoad non riesce a organizzartelo e ti porta da un’altra parte che non ti soddisfa minimamente. Contatti diverse agenzie e tutte ti promettono di arrivare a Bali, per poi portarti in località sporche, costose, noiose o spiacevoli. Stai spendendo tanti soldi, intanto, e quasi quasi ti sta passando la voglia di viaggiare. Addirittura, ti viene detto che sei tu che hai sbagliato meta e che anzi, Bali è proprio irraggiungibile. Eppure, per te viaggiare era tutto e dopo anni di consulenze ti arrendi al fare un weekend fuori porta ogni tanto per uscire dalla routine.

Nota importante. Lucia non dovrebbe essere una paziente difficile per noi fisioterapisti, eppure lo è. E non credere che abbiamo scelto un caso raro, questa è purtroppo la normalità nel dolore persistente. Sorge spontanea la domanda: come mai viene gestito così il dolore cronico? E come dovrebbe essere gestito?

Per farla semplice il problema principale è la metafora cardine che permea la medicina. Stiamo parlando della matrice meccanicistica della medicina. Questa visione lineare e ingegneristica della salute suggerisce che se una persona lamenta un problema di salute (B) ci deve essere una causa scatenante (A). La soluzione del problema consta quindi nella risoluzione della causa.

Esempio meccanico: il mio orologio non segna l’ora, lo porto dall’orologiaio (esistono ancora?) che scopre un problema negli ingranaggi. La sua sistemazione mi porta finalmente a un orologio di nuovo funzionante.

Esempio medico: un paziente lamenta stanchezza, diminuzione del volume delle urine, sonnolenza e fiato corto. Consultare un medico fa capire al paziente che sta vivendo un’insufficienza renale. Trovare la causa del problema è stata la chiave per indirizzare il trattamento e salvare il paziente. Trovare una causa diversa avrebbe ovviamente portato a conseguenze infauste.

Il modello di ragionamento A→B e quindi se non A allora non B come possiamo notare non è sempre errato e problematico, anzi ha portato a tantissimi vantaggi in ambito biomedico, come il miglioramento di capacità diagnostiche e terapeutiche.

Pensando all’ambito muscoloscheletrico ci sono alcune istanze in cui questo ragionamento ancora tiene; per esempio, se il paziente lamenta dolore e disabilità per una distorsione acuta di caviglia, la risoluzione del processo infiammatorio e la rigenerazione tissutale saranno passaggi necessari per congedare il paziente soddisfatto. Lo stesso può valere per una frattura: occorre aggiustarla per risolvere il problema.

Ecco, questo ragionamento viene erroneamente generalizzato a tutto il dolore (e a tutta una serie di altre condizioni mal gestite come l’acufene, il reflusso, la sindrome da colon irritabile e altre che non trovano spiegazioni meramente tissutali).

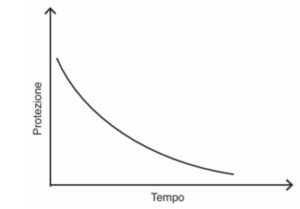

Quindi un paziente con dolore cronico viene gestito allo stesso modo di un dolore acuto, quando sappiamo benissimo che queste due condizioni non sono sovrapponibili. Anzi, la quantità di protezione da fornire è inversamente proporzionale al tempo (ovviamente è una semplificazione), se non segui questa regola fai danni. Esempio: se non proteggo un crociato rotto nelle prime fasi allungo la prognosi e peggioro il danno tissutale. Nel dolore cronico se proteggo troppo il tessuto evitando certi movimenti o adottando certe posture la disabilità e sofferenza della persona aumenta.

Non abbiamo questa cosa in testa in primis, inoltre non siamo formati per capire quando togliere la protezione e davvero ri-abilitare la persona con dolore.

Questa cornice di pensiero non è altro che il ragionamento biomedico, figlio della scuola cartesiana, a cui negli ultimi anni si è contrapposto il modello biopsicosociale.

Quest’ultimo è un approccio riabilitativo e medico che, oltre alla componente biologico-tissutale, riconosce la presenza e rilevanza di pensieri, emozioni e fattori sociali nell’influenzare l’esperienza dolorosa del paziente. Nonostante tale modello sia stato proposto e riconosciuto come auspicabile da diverse decadi, la formazione del mondo sanitario non è ancora riuscita a rivoluzionare se stessa.

A nostro avviso l’attuale proposta formativa presenta due problemi:

– da un lato la maggior parte delle lezioni non tiene in considerazione i fattori psicosociali, con un modello di ragionamento ancora squisitamente meccanicistico e incentrato sulla sola gestione del tessuto. Come se i pazienti si potessero ridurre a dei pezzi di carne;

– d’altro canto, le molteplici ore dedicate alle cosiddette soft skills, psicologia, comunicazione, educazione del paziente risultano troppo lontane dalla realtà clinica per arricchire le competenze del discente.

Questi potrebbero trovare ragione nel ruolo ancillare in cui la fisioterapia giace a livello universitario. Siamo schiacciati da un lato dalla classe medica che ci propone una versione semplificata di lezioni pensate per uno studente di medicina e dall’altra da professionisti della salute mentale che non riescono a trasporre le proprie competenze in ambito riabilitativo.

Purtroppo, lezioni di fisioterapia fatte da fisioterapisti sono molto rare, e tali docenti sono il risultato di una selezione che non riesce a premiare individui con ottime competenze didattiche e cliniche. La situazione migliora parzialmente nei master specialistici, proprio per l’addestramento di fisioterapisti nel ruolo di docenti.

Tuttavia, anche in tali contesti è importante non basare la selezione per caratteristiche meramente cliniche e accertarsi che siano anche accompagnate da competenze didattiche. Per farla semplice crediamo che non sia possibile insegnare il modello BPS e la sua applicazione in fisioterapia senza farlo nella pratica del proprio studio. E ci ricordiamo bene del primario di una qualche specialità medica che nonostante la nomea portasse una proposta didattica discutibile.

Quindi competenze didattiche e cliniche sono necessarie, ma non sufficienti prese singolarmente. Devono essere compresenti per assicurarsi il successo nella formazione del fisioterapista moderno.

Si crea, come puoi notare, una forte discrepanza: la letteratura ci sottolinea sempre più l’importanza dei fattori psicosociali, mentre la formazione universitaria non contempla questi aspetti in maniera efficace. Come puoi immaginare nulla di buono può uscire da questa accoppiata. I pazienti soffrono in gran parte per le nostre carenze e noi stessi ne siamo consapevoli. Diversi studi ci segnalano che i fisioterapisti non si sentono competenti, formati e a proprio agio nel gestire i fattori psicosociali. Il risultato è che non sappiamo educare il paziente, per esempio, a lavorare sulla paura del movimento o ad aumentare la self efficacy.

Una proposta alternativa

Alla luce di tutti questi ragionamenti ci si chiede quale possa essere l’alternativa formativa.

Il presupposto su cui ogni cambiamento deve basarsi è che i corsi di laurea e specializzazione ricadano nell’alveo della medicina basata sulle prove di efficacia. Al lettore potrebbe sembrare una banalità, ma la realtà della formazione fisioterapica è ben lontana da questo obiettivo. Parte di questo fenomeno può essere spiegato da quanto detto prima, ovvero da un corpus di insegnamento che non è (giustamente) aggiornato sullo stato dell’arte della riabilitazione. Oltre a questo, i fisioterapisti scontano ancora un’eredità da praticoni, in cui la formazione non era universitaria e non si basava sull’approccio scientifico, bensì su consuetudini e passaparola.

Come la Lilith biblica c’è una specie di fisioterapista intermedia tra l’aggiustaossa di paese e il professionista sanitario. Tale esemplare si ammanta con slide e articoli scientifici (che probabilmente non ha letto) ai congressi o alle lezioni; ma nel buio del suo studio nessuno noterebbe in pratica la differenza tra lui e un suo antenato riabilitativo. Questo tipo di pratica è particolarmente dannosa perché gattopardescamente simula un cambiamento, rimanendo però radicato al problematico status quo, rimandando invece la necessaria cesura con il passato.

Per ovviare a tutto questo un’utopia sarebbe quella di avere dei fisioterapisti che insegnano ad altri fisioterapisti; e che questi fisioterapisti-insegnanti non continuino a rivisitare o modernizzare ciò che è già stato, provando (e fallendo miseramente), ma analizzino l’attuale stato dell’arte della letteratura scientifica riabilitativa e basino il programma didattico partendo da lì.

Rimanendo nel campo dell’utopia sarebbe auspicabile che i docenti abbiano comprovata competenza e dimestichezza rispetto al modello biopsicosociale e ai nuovi paradigmi riabilitativi.

Inoltre, lo studente dovrebbe poter fare tirocinio e trovare una coerente continuità tra ciò che gli è stato spiegato a lezione e ciò che vede fare dai docenti in clinica. Mostrare delle sedute registrate condotte dal docente, complete o in parti selezionate, potrebbe favorire la trasparenza e la chiarezza didattica. Questa procedura potrebbe essere poi ripetuta dallo studente per valutarsi, confrontarsi con i compagni di corso ed eventualmente con i docenti. Questo metodo di apprendimento è già utilizzato e applicato in altri contesti come quello psicologico e psicoterapico o in altre realtà fisioterapiche (vedi sito del Restore trial per approfondimento).

Trasparenza e coerenza

Due principi cardine che dovrebbero quindi guidare questa utopia didattica sono la trasparenza e la coerenza. Già solo tenerli a mente permetterebbe di evitare confusione o frustrazione tra gli studenti, giovare alla loro formazione con abilità teorico-pratiche moderne ed evitare figure barbine in cui si perpetua il predicare bene per razzolare male.

Tralasciando ciò che concerne il corpo docenti ci sono anche diverse criticità concettuali da gestire diversamente nel panorama odierno.

Nei percorsi specialistici di gestione del dolore muscoloscheletrico viene dato davvero ampio spazio alla pratica della terapia manuale, in maniera peraltro alquanto inefficiente.

Difatti vengono spese diverse decine di ore per confrontarsi, mostrare e praticare decine, se non centinaia, di tecniche o test diversi. Tutto questo viene fatto dimenticandosi che la terapia manuale è una strategia di dubbia o, a essere generosi, minima efficacia, non è specifica come si pensava e non neces sità neanche di questo gran training per essere efficace.

Sebbene non vi siano dati a supporto, riteniamo che sia addirittura controproducente mostrare così tante tecniche e test, poiché si perderà il focus su quelle poche davvero importanti che vengono poi effettivamente utilizzate in clinica. Meno ore dedicate e meno tecniche sarebbe assolutamente al passo con i tempi e di aiuto per l’apprendimento stesso. Senza contare il guadagno di ore che si otterrebbe dal veicolare verso altri argomenti più utili quelle energie. Attenzione, però non fraintendeteci. Questo non vuol dire ricadere in un totale abbandono dell’utilizzo delle mani o di una sua noncuranza formativa. Riteniamo anzi che un fisioterapista debba uscire da un percorso specialistica con delle mani molto educate, che facciano trasparire sicurezza e competenza. Riteniamo che molti percorsi specialistici di gestione muscoloscheletrica stiano fallendo tale scopo.

Un secondo aspetto essenziale è la gestione del dolore persistente. O meglio, la sua quasi totale assenza. È decisamente comune vedere infatti schiere di fisioterapisti addestrati alla gestione del dolore acuto, tramite l’educazione del paziente, la gestione dei carichi fisici o del lavoro o la terapia manuale. Quando in realtà, come precedentemente menzionato, il dolore acuto non è effettivamente un problema, visto che la storia naturale della patologia fa da padrona e il corpo attua un processo di autoguarigione tendenzialmente senza bisogno del fisioterapista. Veniamo addestrati per essere dei bravi accompagnatori della storia naturale, mentre nel frattempo i pazienti con dolore persistente aumentano a dismisura senza che il sistema sanitario sia in grado di rispondere in maniera efficace. I costi aumentano, le persone aumentano, la sofferenza aumenta. Non possiamo certo aspettarci che sia la classe medica a rispondere a questi bisogni… e se fosse proprio la figura del fisioterapista a spiccare in questa estenuante lotta? Di nuovo, se poi diamo un attento sguardo alla letteratura scopriamo che gli strumenti dei fisioterapisti sono davvero poco efficaci sul dolore, sia nel breve che nel lungo termine. Mentre gli studi sostengono un nostro ruolo decisivo nella gestione della disabilità. Dovremmo stupirci? Siamo riabilitatori, d’altronde, ma sembra che questo nobile ruolo ci stia sfuggendo dalle mani. Quindi potremmo gestire la disabilità legata al dolore cronico e fornire un gran servizio al mondo intero, riducendo significativamente la sofferenza di milioni di persone, e invece siamo qui a discutere se la coppettazione riduce il dolore 0,2 punti in più rispetto all’esercizio.

Questo focus sulla funzione è chiarissimo in ambito neurologico per esempio. Se una persona ha un’emorragia cerebrale farà fisioterapia. Questa migliorerà disabilità e qualità della vita, ma di certo non cambierà in alcun modo la fisiopatologia dell’emorragia. Ecco un altro retaggio del modello biomedico. Invece la tendenza formativa è il corrispettivo di mostrare ai discenti delle tecniche per ridurre l’emorragia, quando questo in realtà non è possibile, mentre la disabilità del paziente aumenta.

All’università o nei master viene quindi a crearsi una sorta di teatro, uno spettacolino; nel quale i colleghi vengono addestrati a gestire casi clinici ir reali, a vivere situazioni improbabili, a ripetere concetti o tecniche che non useranno e fare ragionamenti su cose che non esistono. Veniamo addestrati a ridurre il dolore e a complicarci la vita, per poi non sapere neanche trattare il mal di schiena cronico più facile del mondo. Passiamo l’esame, prendiamo 30, 110, ci congratuliamo vicendevolmente, appendiamo il nostro diploma in studio e poi torniamo a fare tutti assieme una figura becera come categoria; mentre il mondo scientifico là fuori ci urla a squarciagola che stiamo sbagliando.

Per trattare il dolore persistente, ma non solo, per trattare una persona che soffre, servono ben altre competenze. Tali competenze sono quelle per le quali dovremmo sforzarci considerevolmente nei prossimi anni. Non è facile creare una categoria per queste abilità, sarebbe infatti riduttivo confinarle alla sola comunicazione o alle cosiddette soft skills. Forse ha più senso ragionare su cosa dovrebbero permettere di ottenere.

La persona con dolore, se incontra un fisioterapista utopico e biopsicosociale dovrebbe sentirsi ascoltata e creduta, dovrebbe essere messa al centro del percorso riabilitativo, dovrebbe avere spazio per esprimere le proprie convinzioni, preoccupazioni, emozioni e comportamenti, dovrebbe avere un rapporto di massima fiducia e collaborazione con il proprio terapista, dovrebbe essere facilitata a un percorso attivo e infine dovrebbe avere tutti gli strumenti per autogestirsi e non diventare dipendente dalla terapia. Quanto veniamo effettivamente formati sull’ascoltare e sul mostrare curiosità? Basta l’aforisma di Paulo Coelho su sfondo bianco per passare questa competenza? Una comunicazione consapevole è essenziale in una cornice riabilitativa moderna, basata sull’ascolto riflessivo, sull’empatia, sulle domande aperte e sulla collaborazione. Analizzare delle tecniche specifiche di comunicazione esula dallo scopo di questo capitolo, ma diversi autori internazionali hanno già impacchettato ciò che può essere utile al fisioterapista, nel caso si volesse approfondire (stiamo parlando del colloquio motivazionale o Motivational Interviewing). Potrebbe essere assolutamente di valore quindi dedicare delle lezioni proprio alla comunicazione, ribadiamo però, da parte di fisioterapisti, con parti teoriche e pratiche, come laboratori, giochi di ruolo e interazioni con pazienti reali. Proprio come dedichiamo ore per pratica e teoria delle manipolazioni non vediamo perché lo stesso non debba avvenire in pratiche ben più importanti.

Le poche volte in cui la comunicazione viene insegnata, anzi, estendiamo anche alla gestione dei fattori psicosociali menzionati in precedenza, viene ridotta a poche slide di teoria, senza esercizi o pratiche a supporto, senza essere ripresa o avere qualche rilevanza ai fini del percorso. Troppo spesso, inoltre, ci si lascia trainare verso una deriva troppo cognitivista, in cui i discenti non sono altro se non dei vuoti contenitori da riempire di nozioni con lunghe e barbose lezioni di sola teoria. L’informazione viene appiattita, la percentuale di prevalenza di una patologia diventa importante tanto quanto la sua gestione, non vi è alcun tipo di emozione o di esperienza e lo studente è costretto a ripetere tali informazioni fino alla nausea per accontentare il professore.

Ovviamente tali informazioni vengono perse in poche settimane fino a ridursi, a essere ottimisti, a uno o due concetti o a poche frasi. Belle le slide e la corposa letteratura, peccato che l’apprendimento non funzioni così. Riteniamo che le lezioni debbano ispirare allo studio, non che lo sostituiscano. Gli studenti dovrebbero diventare un po’ come i nostri pazienti, che apprendono tramite esperienze di movimento. Per essere più efficaci ed efficienti una strategia potrebbe quindi essere quella di massimizzare l’active learning, ovvero quelle strategie didattiche che contemplano una partecipazione attiva degli studenti. Quindi si sta parlando di laboratori, video di casi clinici, discussioni, role play, scrivere durante la lezione, giochi o altro ancora.

Ma pensiamoci davvero per un secondo, proviamo assieme questa cosa, se anche avessi voglia di scrivere sarebbe fantastico: quali sono state le esperienze di apprendimento più significative della tua vita? in università o a un master, quali sono stati gli elementi che hanno facilitato il tuo portarti a casa dei concetti?

Nota quanto didattica, coerenza, incapacità di insegnare dei docenti e di stacco dalla realtà siano di nuovo gli elementi che si intrecciano e che creano il disastro formativo a cui purtroppo troppo spesso si assiste.

Bene, è chiaro di star divagando sulla pedagogia in generale, ora ci manca l’ultima arringa sulla gestione dei fattori psicosociali.

Conclusione

Per concludere, potremmo affermare che è necessaria una rivoluzione radicale nel modo in cui formiamo i fisioterapisti, soprattutto se vogliamo affrontare l’aumento delle patologie croniche e del dolore persistente. Dovremmo puntare all’introduzione di nuovi temi fondamentali per il fisioterapista, come la capacità di sviluppare l’autoefficacia, ridurre la paura del movimento e aiu tare il paziente a riconcettualizzare la propria esperienza dolorosa. Senza co raggio, senza un deciso distacco dalle abitudini consolidate, senza il rischio di abbandonare nozioni oggi considerate fondamentali, continueremo a formare professionisti insoddisfatti, incapaci di gestire la complessità e contribuenti alla crescente disabilità legata al dolore.

Siamo pronti a ricostruire da zero la formazione universitaria? Siamo pronti a correre dei rischi e a percorrere la strada meno battuta? Siamo pronti a basarci veramente sulla letteratura scientifica attuale e sulle esigenze dei pazienti? Abbiamo le competenze e la visione per intraprendere questo per corso? Siamo pronti ad accogliere l’adrenalina di aprire una nuova strada e a cambiare le cose? Siamo pronti a lasciare il nostro segno nel mondo?

È tempo di rispondere a queste domande. È tempo di agire. Il futuro della fisioterapia è nelle nostre mani.

Riferimenti bibliografici

Babatunde O.O., Jordan J.L., van der Windt D.A., Hill J.C., Foster N.E., Protheroe J. (2017). Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: a systematic overview of current evidence, in «PloS one», 12(6), e0178621.

Bialosky J.E., Bishop M.D., Penza C.W. (2017). Placebo mechanisms of manual therapy: a sheep in wolf’s clothing?, in «Journal of orthopaedic & sports physical therapy», 47(5), pp. 301-304.

Bialosky J.E., Bishop M.D., Price D.D., Robinson M.E., George S.Z. (2009). The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model, in «Manual therapy», 14(5), pp. 531-538.

Buchbinder R., Underwood M., Hartvigsen J., Maher C.G. (2020). The Lancet Series call to action to reduce low value care for low back pain: an update, in «Pain», 161, pp. S57-S64.

Cuenca-Martínez F., Cortes-Amador S., Espí-López G.V. (2018). Effectiveness of classic physical therapy proposals for chronic non-specific low back pain: a literature review, in «Physical Therapy Research», 21(1), pp. 16-22.

Nijs J., Wijma A.J., Willaert W., Huysmans E., Mintken P., Smeets R., Donaldson M. (2020). Integrating motivational interviewing in pain neuroscience education for people with chronic pain: A practical guide for clinicians, in «Physical Therapy», 100(5), pp. 846-859.

Testo estratto dal libro: “PEDAGOGIA E DIDATTICA PER LE PROFESSIONI SANITARIE Teorie, metodi, applicazioni” a cura di Andrea Avellino, UTET Università.